戸田公園駅にて、戸田の会メンバーで菅原県議を応援。子育て支援策について、パネルの前で話し込む方が多くおられました。

2枚目の写真は、ついでに撮影して頂いた、駅周辺の案内ボード。大きな文字で「案内図」の表示が付いて、遠くからでも見つけやすくなりました。

駅の利用者が道に迷うことが多く、過去に議会質問で提案した事項です。

戸田公園駅にて、戸田の会メンバーで菅原県議を応援。子育て支援策について、パネルの前で話し込む方が多くおられました。

2枚目の写真は、ついでに撮影して頂いた、駅周辺の案内ボード。大きな文字で「案内図」の表示が付いて、遠くからでも見つけやすくなりました。

駅の利用者が道に迷うことが多く、過去に議会質問で提案した事項です。

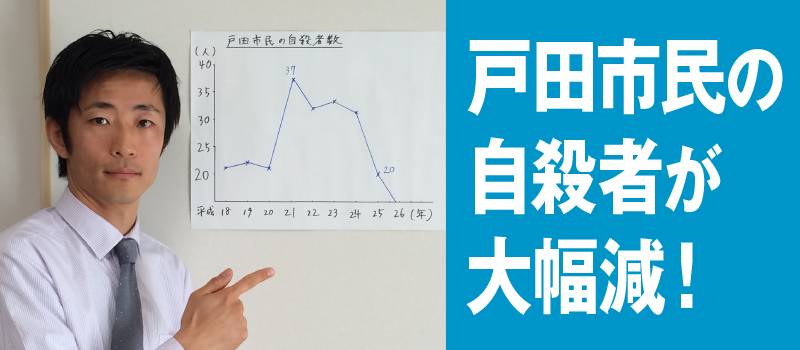

市民の自殺者が2年連続で大幅に減少しています。一昨年(平成24年)の31人から、昨年は20人、今年は14人と急激に減少しました。

戸田市民の自殺者数は、平成21年に急上昇後、4年連続で30人を突破(上写真のグラフ参照)。当時の戸田市は自殺対策を行っておらず、早期の実施を継続して訴えると共に、個人的に自殺対策予防週間に合わせたキャンペーンを行うなどで対応してきました。

思えば市全体の自殺者数がピーク(年間37人)となった平成21年当時、市の担当課に自殺は個人ではなく社会全体の問題であること、行政の対策により自殺者数を減らせることなどをいくら訴えても全くというほど取り合ってもらえませんでした。その数年後、国全体の機運が高まったころからようやく本格的に相談窓口の設置や啓発活動などが始まりました。

たらればを言っても仕方がありませんが、早期に基本的な対策だけでも実施していれば、事態は変わっていたのではないかと悔やまれます。行政の判断が多くの人の命を左右することもある、ということを議員も市職員も覚えておかなくてはなりません。

12月議会の一般質問は、1.保育園の質向上へ向けた取り組みについて、2.がん死亡率の抑制に向けた検診内容・方式等の再検討について、3.地域の活力アップに向けた新産業の誘致について、質問を行いました。 どれも今年一年、調査検討してきた大きなテーマです。

1点目の質問では、公立保育園における(排泄物のついた)使用済みおむつの処分方法を、従来の「保護者が持ち帰る」方式から、「各園が処分する」方式に切りかえるとの答弁がありました。また、1年前の一般質問にて要望した、保育園・学童保育の給食・おやつの添加物削減について、抜本的な改善が図られたことが示されました。

2点目の質問では、市の胃がん検診において、従来のバリウムを飲む「X線検査」に加えて、効果が高く体への負担も軽い「内視鏡検査」も選択できるようにするとの答弁がありました。これまで多くの専門医に指摘されてきた点について、ようやく改善が図られることになりました。

3点目のテーマである産業の活性化は、戸田市の税収確保、また地元雇用の確保やコミュニティ活性化の面でも大事なポイントです。答弁中、企業の誘致や支援について、今までにない積極的な見解が示されました。担当部局がこれまでの既存企業の流出防止を中心とした施策を脱し、1つ上を目指す姿勢を示したことは大変心強く、期待しています。

(質問の映像は下記リンク)

http://www002.city.toda.saitama.jp/gikai/g07_Video_View.asp?SrchID=2391

一般質問の議会だより原稿を掲載します。

――― * ――― * ――― * ―――

「公立保育園の使用済みおむつ処分は」

「保護者が持ち帰る方式は廃止へ」

(吹き出し)感染症対策の徹底を‼

酒井:①公立保育園では、排泄後の使用済み紙おむつを保護者が持ち帰る方式(私立園の大多数は園で処理)。不便である上、国の感染症予防ガイドラインに沿わない状態が、H24に指摘後も放置されており危険である。②過日要望した給食やおやつにおける添加物等の削減への取り組みは。

こども青少年部長:①28年度初頭をメドに、各園処分に切り替える。②従来より厳しく、学校給食法を基準に調理。食品添加物の少ない物を納入できる業者に変更。おやつは素材を生かして手作りし、極力調味料の使用を控えるようにした。

【使用済みおむつ等、汚物処理の不徹底は嘔吐下痢症等の集団感染につながります】

「がん検診を受けやすく、効果のあるものに」

酒井:①胃がん検診における内視鏡検査、乳がん検診における超音波検査の導入および毎年実施や対象年齢の拡大検討を。②市外医療機関で受診できるように。

福祉部長:①内視鏡検査は導入の方向で検討。その他は当面そのまま。②市外医療機関でも受診できる形が市民にとっては望ましいが、蕨戸田医師会との関係等により実現は不可能。

その他の質問

酒井:新産業の誘致策として、誘致専用ホームページ新設、事業所物件の紹介、市内企業のホームページ掲載、補助金や提携先紹介などは。

環境経済部長:進めてまいりたい。

今週末の12/19(金)~21(日)、戸田市文化会館で、中国・開封市との友好都市締結30周年を記念し、展覧会が開かれます。

本展覧会の開催と、中国・開封市との交流のあり方については、10月の友好交流委(市議や市民代表を委員とする。酒井も委員の1人。)において緊迫した激論が交わされました。

まず、私が「日中関係が悪化した現状においても、両市の友情はこれまでどおりであることを確認しておくのが肝心。現状、代表団の相互派遣という形が無理であっても、何らかの交流事業(開封展)を行うことには大きな意義がある」と口火を切りました。

次に、委員2名から、「(開封展は)こちらからお願いして実施するような事業ではない」「友好関係の継続についても、再検討を視野に入れては」という趣旨の発言があいついでありました。

さらに、別の委員2名から、「(両市の立場はそれぞれだが、)歩み寄りも大事」「(対立を続けるのは)売り言葉に買い言葉となってしまう」旨の発言がありました。

これらの発言を受け、市長が開封展の開催「実施」を裁定し、全委員が同意。開催が決定しました。

――― * ――― * ――― * ―――

草の根交流の一番の意義は、隣国への理解や結びつきを作っていくこと、それにより国どうしの関係が悪化した際も決定的な衝突を避けるためのものだと考えます。

日中関係が悪化している今こそ、これまでの交流事業の真価が問われていると言えるでしょう。逆に、いま交流をやめてしまうならば、30年間の交流は全て税金のムダだったということです。

友好都市との交流は必ずしも実のあるものとは言えない部分もあります。見直しも必要でしょう。しかし今は、あえてこれまで通りの交流を淡々と続けるべき時期です。

その意味では、両市において、交流30周年の記念式典を行えれば一番でしたが、せめて今回の開封展が開催できることを喜びたい。

そしてまた、これをきっかけに交流事業の再検証を行い、長期的な視点でお互いにとって価値のある関係を目指していきたいと思います。

この写真は11/1放送のJCN埼玉「健康教育を通じ、日本と中国が交流」と題した、川口市における交流事業のニュース。このご時世でも、親しく交流を行う自治体もあるのです。

戸田市は乳がん啓発運動(ピンクリボン運動)が盛んです。

イベント「ピンクリボンウォーク」開催や、後谷公園にピンクリボンイルミネーションを設置。今年は戸田市福祉保健センターをピンク色でライトアップし、ピンクリボンツリーを飾ったりもしています。

写真は先日、福祉保健センター内「CAFÉこるぽ」子どもコーナーを見学した際に撮影したものです。

↑入口には、乳がん検診ののぼりと、今週末の「健康福祉まつり」のポスターも貼られています。

↑これが「ピンクリボンツリー」のようです。12月に入ったらそのままクリスマスツリーとして使えそうですね。

↑ライトアップ用の照明に、赤いフィルムが張られています。夜に再度訪問してみると。。

↑見事、ピンク色のライトアップになりました。このあたりは夜間、人通りが少ないのが惜しい。

がんばってアピールしてますね。その成果は↓↓↓(県内・乳がん検診の受診率%ランキング)

笹目中学校で公開授業(研究発表会)があり、主にタブレット端末などのIT機材を利用した授業(ICT教育)と、生徒同士の教え合いを軸とした協調学習などの取り組みを見学しました。日常生活でもスマホを使いこなす中学生の皆さんは、IT機器を自然に使って授業を受けているように見受けられました。

授業見学の後は、ITを活用した教育方法について、トップランナーのお二方(それぞれ任天堂関係者とグーグル社員)による講演会の豪華なおまけつき。

公開授業、講演会を通しての感想ですが、ICT教育には効果と課題の両面が見て取られ、まだまだ発達途上の段階にあると感じました。

ICT教育の長所はもちろん、現代社会に欠かせないITを使用した作業に自然に慣れることができる点、また、ある分野においては授業や自習が効率的になる点などでしょう。

一方、画面を見ながらの作業は、どうしても発想力が必要なことには不向きであることや、プログラムされたIT授業はゲームのように面白いが、勉強における創意工夫が身につかないのではと思われる点、ひいては型どおりの作業であればできるが、型のない作業においては取り組むとっかかりすら作れない、ということにもなりかねないことなどが気になりました。

教育方法の開発に、ネット企業やゲーム関係者と組んでいる点も不安要素です。そうした企業は、自社のサービス利用者を増やし、自社サービスに依存した顧客(それが無ければ仕事、勉強、生活ができない人)を増やすことを考えるでしょう。義務教育においてそうした依存を助長することは、望ましくないかもしれません。

もちろん、諸々の不安要素については当然、先生方が配慮下さっていると思いますが。

いずれにしても、今後ますます社会全体のIT化が進んでいく中で、その流れに乗り遅れることなく、しかしITを教育に取り入れていくに当たっては適度な警戒感を忘れず、効果を上げつつ弊害を減らすことを意識していきたいと思います。