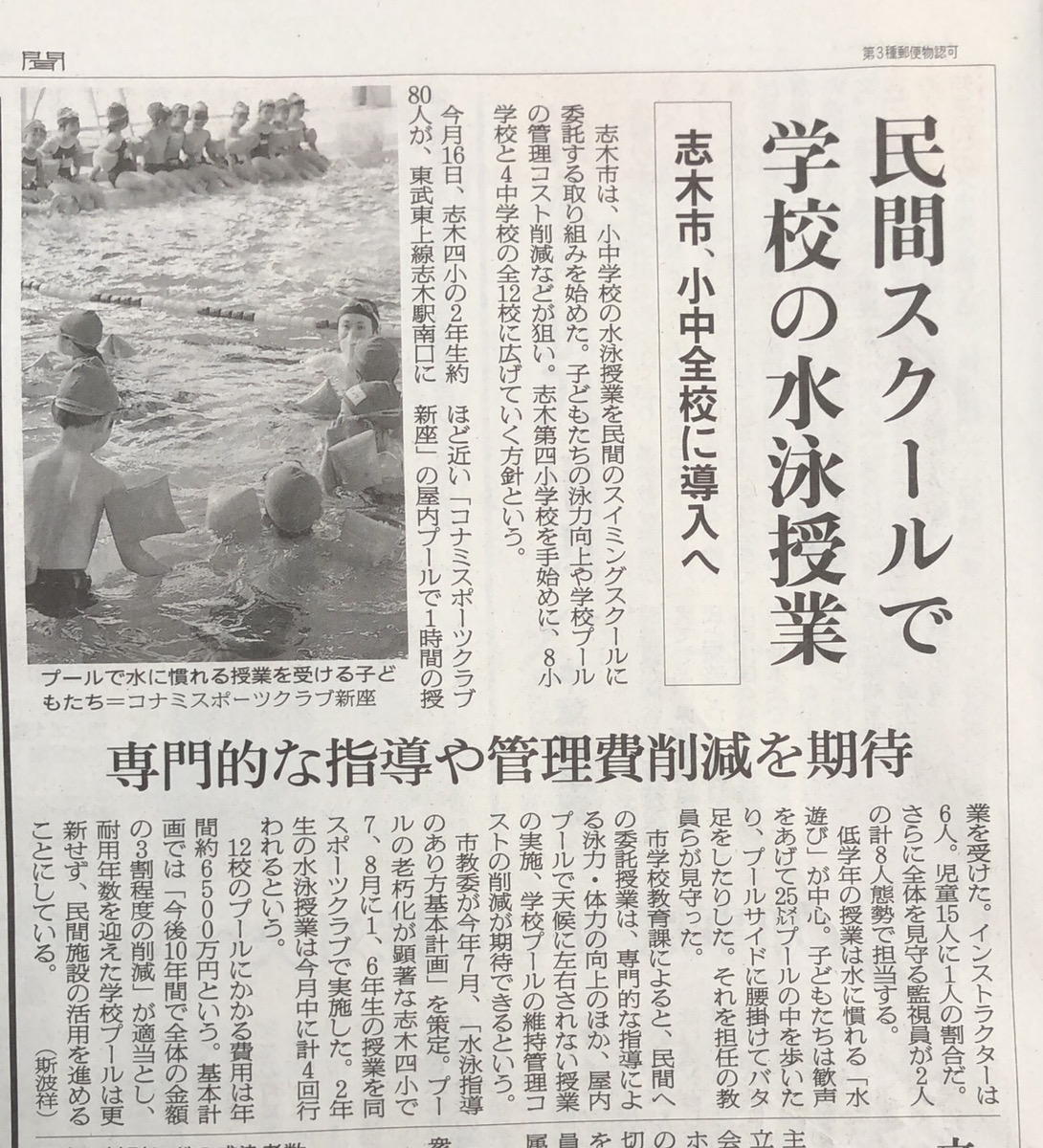

小中学校プールの廃止と、民間スクールへの委託が全国的な流れとなっています。昨日はおとなり志木市でも全小中学校で実現との報道があり、大変うらやましい思いで記事を読みました。

小中学校プールの廃止と、民間スクールへの委託が全国的な流れとなっています。昨日はおとなり志木市でも全小中学校で実現との報道があり、大変うらやましい思いで記事を読みました。

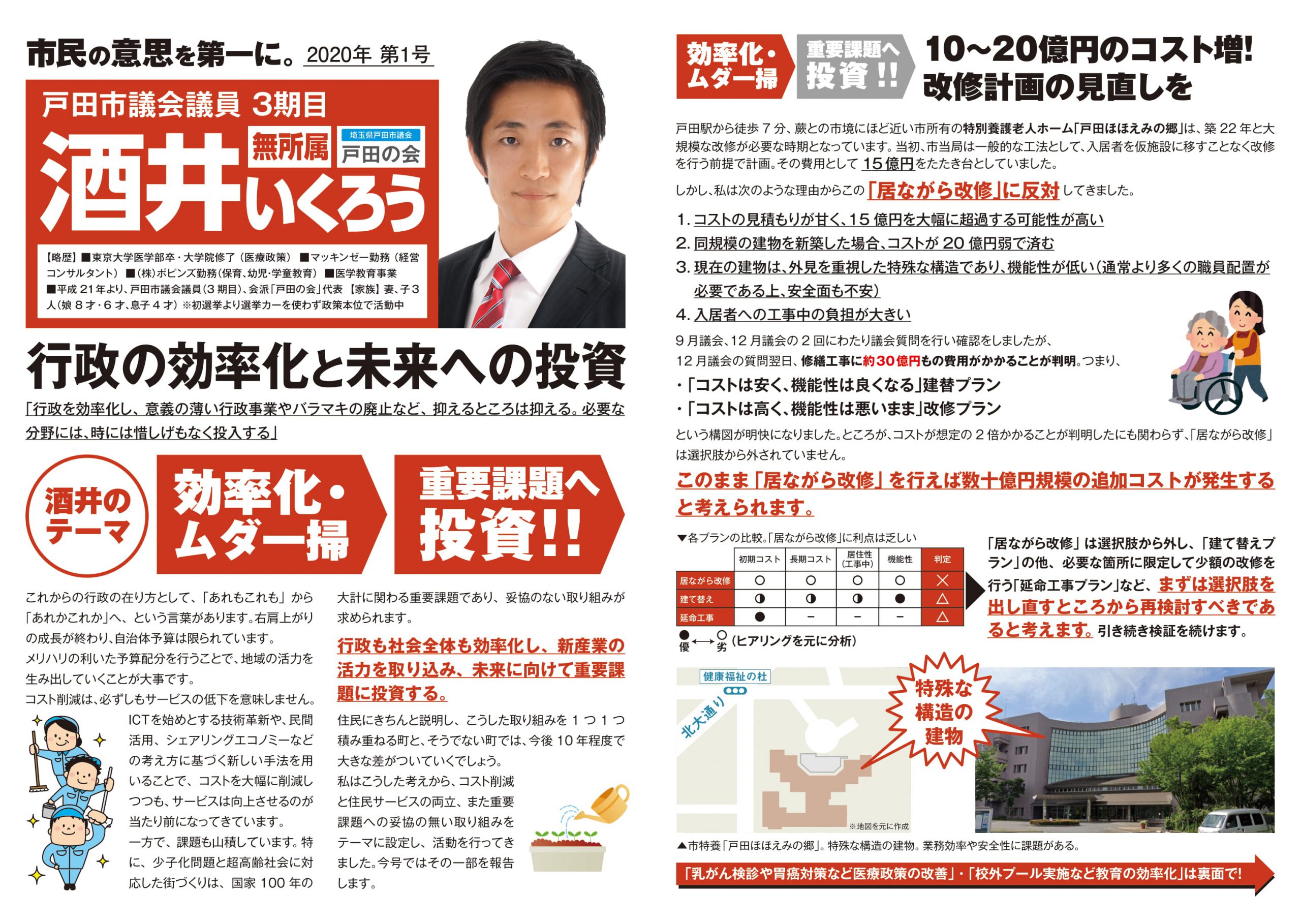

私、酒井は、戸田第一小の建て替えに伴い、本政策の導入を昨年(2019年)9月議会から3度にわたり議会質問その他により提言してきました。

一時は行政(教育委)側からも「検討する」との答弁があり手ごたえを感じていたところでしたが、最終的には導入は見送られ、今後建て替えされる戸田第一小には巨額のコストをかけた屋上プールの設置が決定しました。

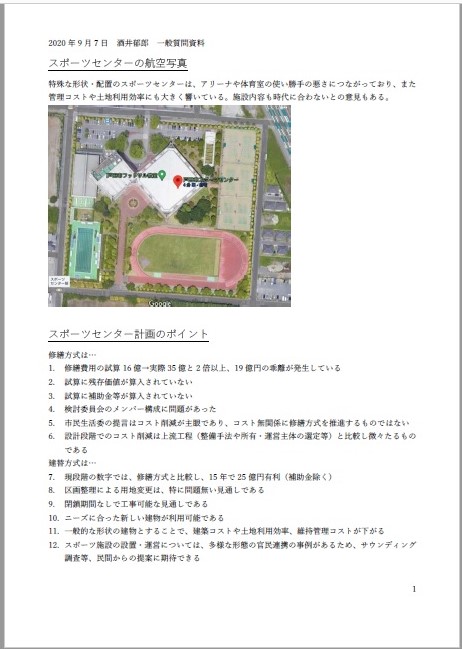

年に4,5回しか実施されないプール授業のために、建設費、維持費をかけたプールを設置するのは不合理です。また、プール授業を実施しても泳げるようになる児童生徒は多くはなく、授業目標の設定や到達度の管理も不十分であるのが現状です。

それであれば、コスト面、授業の質の面、両面で優れた外部プールの活用が当然と思われます。あたり前に思える選択肢を、当たり前に選ぶよう説得できなかったことは自身の力不足です。

戸田市の教育は、大変先進的であり、テレビや新聞報道で取り上げられることも多いのですが、一方ではまだまだ課題も多いと感じます。

下記は私、酒井が現在、教育政策での課題と感じているテーマになります(すべてこれまでの議会質問で提言した内容です)

・デジタル教材の有効活用(授業中や宿題、リモートの十分な活用)

・学習中の集中力アップの面からのアプローチ(立ち机や短時間の昼寝など)

・習熟度に応じた教育内容(宿題の個別化や習熟度別クラス導入など)

・授業目標や到達度の管理(本記事参照)

・教職員の多忙解消(デジタル化による、これまでの業務プロセスの創造的破壊)

・民間活用、外部活用(例:本記事のプール授業)

・小中一貫教育の深化(例:異学年混合教育の一部導入)

デジタル・アナログに関わらず、十分な効果の認められるものはすべて導入し、学校で過ごす時間の密度を高めることで、子供たちの学力と成長を促す、絞り出す考えです。子供たちにはゆっくり大人になってほしいと思う一方で、今後の労働環境の変化、特にAI・ロボットの普及と米中対立時代の世界的な競争社会の激化を考えれば、決してのんびりとはしてられません。

今後さらに研究、提言していきます。